|

|

|

|

Главная страница » Электрика в театре » Измерительные коммутаторы амплитудно модулированных цепей 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 44 обработка информации и принятие решений на дальнейшее проведение обмена будут выполняться с помощью мини-ЭВМ. Первоочередная задача, которую необходимо решать при проектировании ПО, связана с рациональным распределением функций между аппаратурной частью и ПО, а следовательно, и с обоснованием необходимого объема ПО, с созданием унифицированного комплекса ПО, в незначительной степени зависящего от состава и характеристик конкретных средств ИИС, с организацией банка ПО ИИС и т. п. Следует подчеркнуть еще раз важность разработки для ИИС программного обеспечения. Видимо, первым шагом к проектированию ПО многих ИЙС будут служить СЛСА, которым в книге уделено внимание. Для изучения материала по ПО рекомендуется обратиться к специальной литературе (например, [19.2]). 19.3. ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Системы автоматизированного проектирования (САПР) должны привести к резкому уменьшению затрат на проектирование систем и улучшению их качества. Системы автоматизированного проектирования базируются обычно на применении ЭВМ (СМ-3, Наири-2 и др.), обладающих большой памятью, оснащенных устройствами ввода и вывода графической и алфавитно-цифровой информации для осуществления диалогового режима проектировщика с ЭВМ. Важной и, пожалуй, определяющей возможности САПР проблемой является соответствующее ПО. Автоматизация схемотехнического проектирования, включающая проектирование электронных схем, размещение элементов схем на платах, модулях, БИС и трассировку соединений между ними, расчет конструкций элементов и т. п., уверенно и эффективно применяется на практике [19.3, 19.4, 19.12]. Серьезные результаты получены при проектировании логических схем применительно к проектированию ЭВМ [19.5]. Имеются программы, позволяющие проводить в диалоговом режиме расчеты и конструктивную разработку некоторых типов датчиков, используемые в учебных целях. Системотехническое проектирование ИВК и ИИС, связанное с обоснованием в первую очередь метрологических характеристик ТЗ на проектирование системы или комплекса, охватывает большое количество разнообразных методик. В последующих главах рассматриваются необходимые для обоснования ТЗ методы анализа точностных и временных характеристик ИИС. Остановимся на важном этапе системотехнического проектирования - формировании технического предложения на проектируемую систему. Рассматривать структуры и алгоритмы, позволяющие выполнить ТЗ на проектирование системы, следует на основе материала, изложенного в соответствующих разделах книги. Отметим, что это рассмотрение и выбор наилучших вариантов структу- ры и алгоритмов системы производятся большей частью неформализованным путем. Если структура и алгоритм работы системы выбраны, то может быть формально поставлена задача определения набора устройств из числа устройств, выпускаемых промышленностью (например, входящих в агрегатные комплексы ГСП) и совместимых между собой. Решение этой задачи определяет суть метода проектной компоновки систем. Остановимся на одном из формальных путей постановки и решения задачи проектной компоновки системы. Положим, определено, что проектируемая система должна выполнить множество операций получения, преобразования, передачи и выдачи измерительной информации А=(щ, ctj, un). Каждая /-я операция характеризуется заданным качеством выполнения а/=(а/1, ttji, Имеется совокупность устройств B=(bi, bi, Ъь), характеризующихся параметрами p/(p/i, -, p/i, Ргш, Ci) (здесь Ci-стоимость). Устройство bi может выполнить операцию с/, если {ргг^ауг} =1,.... т- Таким образом, на множестве ЛХ задано отношение выполнимости операций множества А устройствами из Я. В матрице АХВ=\\хц\\ хц=\, если bi выполняет операцию aj с заданным качеством, и хц=0 в противоположном случае. Условием выполнимости всех операций из А подмножествами устройств Вд (их может быть несколько), содержащими bi, является хц=\ для всего множества А. Затем определяется такой набор {bi}=Bq, ДЛЯ которого, ПОЛОЖИМ, суммарная стоимость будет минимальной: 5(Вд)=т1п2Сг. Далее приводится упрощенный пример комплектации простейшей измерительной системы с тензорезисторами и термопарами, которая должна измерять 20 раз в секунду показания 100 датчиков с погрешностью (без учета погрешности датчиков) ±0,5%, диапазоны измерения температур от -[-50 до -[-300 °С, деформации ej±100-10- относительных единиц; должно быть обеспечено подавление помех на частоте 50 Гц для тензометрии не менее 40 дБ и для измерения температур (сигналы термопар Е) не менее 100 дБ. Была выбрана многоточечная структура ИС (рис. 19.1), в которой выполняется следующий алгоритм работы:

Рис. 19.1. Структура ИС X III (Tilei) II... Ill {T,Je,J]} Ф„ (t: = f + 1) {[I {{Щ1д X X I (ARi/M,) I (AuJAuJ II <I (£/A ,)>} {Ф„ [Кл (s)] X XI [urjzi (s)] 1 [S(s)]} {Ф„ [Кл (Т)] X XI [А ,/г, (Т)] I [8:г, (Г)]} ш (t = 100) 1Ф (Е). В табл. 19.1 представлен упрощенный пример матрицы \\хи\\, показывающий выполнение операций (столбцы) устройствами из комплекса АСЭТ ГСП (строки). Из решения взвешенной задачи покрытия, в которой стоимость устройств является весом строки в матрице \\ха\\, был выбран набор, состоящий из вольтметра В2-22 и коммутатора Ф7100, обладающий стоимостью Ci и наименьшим количеством типов устройств. Возможен вариант с цифровым мостом (для тензодатчиков) и вольтметром для измерения ЭДС термопар, однако в этом случае В наборе табл. 19.1 остается непокрытым столбец, соответствующий преобразованию приращения сопротивления тензодатчи-ка в напряжение о погрешностью ±0,1%. Такое устройство нужно проектировать отдельно. Следует подчеркнуть, что для большинства проектируемых систем реальные матрицы \\ха\\ имеют относительно большую размерность. В связи с развитием ГСП количество устройств увеличивается, а следовательно, усложняются процедуры проектной компоновки систем. Таблица 19.1. Матрица выполнения проектируемых, преобразований устройств

Описанный путь определения набора функциональных блоков может применяться только тогда, когда жестко заданы выполняемые операции и параметры каждой из них, а следовательно, и требования к характеристикам выбираемых устройств. Важной является задача подбора устройств, позволяющих при работе в совокупности обеспечить заданные характеристики. Положим, заданы; множество операций A={ai, 2, -, a.j, qn), которые должны быть выполнены системой; множество устройств, выпускаемых промышленностью B={bi, b, bi, bi), и их стоимости (С], С2, Ci, Ci), суммарная погрещность 6z, время выполнения всех операций h, рабочий диапазон D. Для каждого устройства bi должны быть известны функции, которые оно выполняет, Di, ti и бг. Необходимо выбрать все bt, выполняющие заданные функции {а/} в диапазоне D с погрешностью и быстродействием 6i<6z, ti-<.h. Затем следует произвести оценку погрешности и быстродействия при соединении между собой устройств bi, оставляя лишь варианты наборов, у которых погрешность и быстродействие не превышают заданных значений. Во ВНИИЭП был предложен метод прототипного проектирования специализированных ИВК, который позволяет более полно, чем в ИВК широкого применения, учитывать запросы заказчиков. Метод прототипного проектирования заключается в выделении из прототипной системы, обладающей максимально возможной на данное время конфигурацией и набором входящих в нее функциональных блоков и программ, необходимой структуры и программ, удовлетворяющих требованиям ТЗ на конкретную разработку. Затем предусматривается доработка оперативного ПО, проведение испытаний, анализ характеристик сформированного ИВК, его мет- вами ГСП Выполнение СЛСА измерения I (Д17з /д£/ ,) 1= ±0,1% 1(д£/ ,/г,) 1= ±0,=-,% 2=40 мс (Х8=40 дБ к,= ±0,5% а2=40 мс Термоизмерения 1X1= ±0,1% 1= ±0,5% 2=40 мс аз=40 дБ рологическая экспертиза и др. В результате этих работ должны быть определены структура и оперативное ПО разрабатываемого варианта ИВК. На рис. 19.2 приведена схема реализованной во ВНИИЭП про-тотипной системы. На этом рисунке АДС1 и ЛДС2-адаптеры дистанционной связи, позволяющие соединить ЭВМ СМ-4 с микро-ЭВМ Электроника-60 на расстоянии до 1 км коаксиальным ка-белем и с микро-ЭВМ с устройствами измерительными, ввода и вывода информации на 500 м витой телефонной парой. К микро- ИФУ КАМАК ИФУ CP СМ-1800 < ж

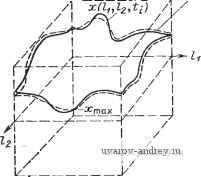

ИФУ а-bus 1L Л Рис. 19.2. Прототипная система; АДС 1, АДС 2 - адаптеры дистанционной связи; ИФУ КАМАК и ИФУ /7ЛГ-интерфейсные узлы стандарта КАМАК и приборной магистрали; ИП - измерительные подсистемы ЭВМ могут быть подключены дисплей типа ВТА, АЦПУ типа DZM, накопители на магнитной ленте, многоточечные системные .аналого-цифровые устройства (до 10 преобраз./с), коммутатор на 64 точки (10 кГц, 1 В, 0,1%), таймер, интерфейсные устройства для связи с СМ-3 и СМ-4, ЭВМ Электроника 100/25 , с крейтом стандарта КАМАК, с приборной магистралью и др. Создание таких прототипных систем целесообразно для обслуживания отрасли. Можно утверждать, что с их использованием могут быть резко сокращены сроки, достигнута большая проработанность и завершенность проектирования ИВК. Рассмотрим еще некоторые вопросы, связанные с автоматизацией проектирования. Безусловно, целесообразно проводить работу по созданию банков типовых структур, алгоритмов и математических моделей, программ анализа и синтеза, имитационного моде--лирования систем. Особенно это полезно для АСУ ТП [19.6], имеющих много типовых решений. Имеется подготовленная систе- ма поискового конструирования, базирующаяся на использовании банков физических эффектов и технических решений [19.7]. Представляется интересным распространение идей поискового конструирования на проектирование систем. Известны исследования, направленные на создание общих методологических основ автоматизации проектирования средств измерения [19.8]. 19.4. УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ НА СИСТЕМОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Особенности системотехнического проектирования удобно рассмотреть на примере.учебного задания на проект ИИС (это учебное задание выдается студентам старшего курса). Заданы условия на проведение измерительного эксперимента. Необходимо составить, обосновать и согласовать с заказчиком техническое задание на проектируемую разновидность ИИС, разработать основную часть технического предложения по реализации сформулированного ТЗ, включая компоновочное проектирование, и защитить его. Исходные технические условия на проведение измерительного эксперимента Необходимо произвести количественную оценку параметров исследуемой величины (температуры, перемещения, деформации), распределенной по плоскости и изменяющейся во времени х{1\, к, t). Известными являются динамический диапазон, наибольшее изменение величины на единицу длины (Ах1М)тах и  -Рис. 19.3. Исследуемая величина AX-i fAX\ Аг-, -[лгА Рис 19.4. К определению пространственной частоты наибольшая частота изменения fmax исследуемой величины. На рис. 19.3 показаны 9остояния исследуемой величины в моменты времени ti и С определенной погрешностью можно считать, что в течение времени At состояние входной величины не изменилось. Для распределенной в пространстве величины иногда (например, для спектрального ее анализа) вводится понятие пространст- венной частоты, оценивающей количество периодов изменения этой величины, приходящееся на единицу длины. Если заданы {А.х/А1)тах и абсолютная погрешность квантования исследуемой величины по пространству ±Апр, то в этом случае наибольшая пространственная частота, 1/м, max /2(±Дпр). За исключением особо оговариваемых случаев, можно считать, что исследуемые величины обладают стационарными и эргодиче-скими свойствами, подчинены нормальному закону распределения вероятностей, корреляционная функция исследуемой величины близка к экспоненциальной. Наименьший период изменения исследуемой величины {Ti)min- - {2jbi)min показан на рис. 19.4. Количественные характеристики исследуемых величин приводятся ниже в табл. 19.2. Таблица 19.2. Характеристики исследуемых величии

При проектировании нужно учесть, что разность потенциалов между точками заземления исследуемого объекта и измерительной части может достигать 0,5 В, кроме того, имеются поперечные помехи высокого уровня. Необходимо определить следующие параметры х(1\, h, t): X - минимальное (сжатое) количество дискрет x{li, I2, I), описывающих распределенную по плоскости величину в заданное время til Хп - координаты изопараметрических кривых для заданного ti зи изменяемых уровней анализа, количество уровней анализа не менее 32; Хэ - координаты и значения общих экстремумов при фиксированном tu Хтах - координаты И максимальные значения для интервала времени AT=N Ifmax] Мх{1), Л1х (О - зтемэтическое ожидание нестационарных случайных процессов по пространству и во времени; Dx{l), Dx{t)-дисперсию нестационарных случайных процессов по пространству и во времени; fiC- ), U()-дискреты одномерной плотности распределения вероятностей пространственной кривой и функции времени; Rx{IS.l), Rx{x)-коэффициенты корреляции пространственной кривой и функции времени; i?j:ij:2(А/). х1Х2(т)-коэффициенты взаимной корреляции пространственных кривых и функций времени; Gxifi), Gx{f)-дискреты спектральной плотности мощности; К(1, t) - координаты исследуемой величины, вышедщие за пределы установленной зоны, в зависимости от времени выхода t. Желательно провести определение указанных параметров с погрещностью 6i = ±0,57o или б2=±1,5%- Расстояние между объектом исследования и оператором: Li= ==50 м, 2 = 50 км (проводной канал связи), LslOO км (радиоканал). Индивидуальные задания содержат название исследуемой величины, цель измерения, погрещность и расстояние L. Например, индивидуальное задание Д, X, 6i, Lz предусматривает проектирование телеизмерительной системы, предназначенной для измерения и передачи минимального (сжатого) количества значений деформаций и соответствующих координат в ограниченное время с погрещностью не более d=0,5%. Указания к разработке технического задания на проектируемую систему Техническое задание на проектируемую систему разрабатывается на основании анализа исходных технических условий на измерительный эксперимент, а также дополнительных данных, которые при необходимости могут быть получены у заказчика. Если трудно выполнить заданные условия на современном техническом уровне, то необходимо представить предложения по их изменению. Погрешности результата измерений определяются совокупностью методических погрешностей, зависящих от характера исследуемой величины и применяемых методов и средств измерения, а также погрешностей проектируемой системы. К основным источникам методических погрешностей результата измерения какого-либо параметра пространственно распределенной величины можно, например, отнести: расстояние между точками измерения, зависящее от погрешности квантования по пространству; интервал времени, в течение которого исследуемая величина с выбранной погрещностью может считаться постоянной; .ограниченность объема выборки дискрет исследуемой величины. дискрет искомой характеристики (корреляционной функции, плотности распределения вероятностей и т. .п.). Естественно, значение методической погрешности результата измерения будет различным в зависимости от конкретных особенностей измерительного эксперимента. Для того, чтобы ее можно было оценить, в ТЗ необходимо привести соответствующие характеристики проектируемой системы (минимальное расстояние между точками измерения, время измерения, количество точек измерения и объем выборки дискрет исследуемой величины, количество дискрет искомой характеристики и т. п.). Если по каким-либо веским основаниям выбранные характеристики проектируемой системы отличаются от расчетных (например, количество точек измерения сокращено до практически выполнимого), в пояснительной записке к ТЗ должны быть приведены значения связанных с этими характеристиками методических погрешностей. Кроме этих характеристик в ТЗ должна быть представлена погрешность измерения собственно проектируемой системы. Эта погрешность будет определяться погрешностями датчиков, измерительных цепей и всех иных аналоговых и цифровых измерительных преобразователей, входящих в систему. Особо следует оговориться, что методические погрешности, связанные с использованием датчиков, могут включаться в ТЗ по сог.часованию с заказчиком. Если они не включены, это должно быть указано в ТЗ. Методические указания к разработке технического предложения на проектируемую систему При разработке технического предложения целесообразно придерживаться определенной последовательности, приводимой ниже. 1. Распределить заданную погрешность и время измерения между основными преобразованиями в системе. 2. Провести сравнение датчиков, имеющих технические характеристики, необходимые для восприятия и преобразования в измерительный сигнал исследуемых величин. Выбрать датчики, обладающие лучшими характеристиками [7.14]. 3. Рассмотреть измерительные схемы, позволяющие получить необходимую измерительную информацию, предусмотреть меры по уменьшению влияния продольных и поперечных помех до допустимого уровня. 4. Произвести уточнение произведенного ранее распределения точностных и временных характеристик между преобразованиями, выполняемыми в системе. 5. Рассмотреть варианты структур систем, различающиеся по следующим признакам: а) алгоритму сбора информации (параллельный, последовательный, параллельно-последовательный, мультиплицированный принципы); б) аппаратурной (специализированной) или программной обработке инфор.мации; в) виду используемого интерфейса (КАМАК, приборный, последовательный) ; г) виду модуляции сигнала в канале связи. При сравнении вариантов нужно составить структурные схемы и (при необходимости) алгоритмы работы систем, оценить полноту удовлетворения ими заданных технических характеристик. Выбранный вариант системы должен иметь наименьшие сложность и трудоемкость изготовления. Если ни один из вариантов системы не удовлетворяет заданным техническим характеристикам, то следует выбрать вариант, наиболее приближающийся к их удовлетворению. В этом случае нужно обосновать, предложить и согласовать соответствующее изменение ТЗ. После выбора варианта системы нужно выполнить его проработку, включающую: составление развернутой структурной схемы системы в принятых обозначениях с указанием наименования типовых выпускаемых промышленностью функциональных блоков, их динамических диапазонов и погрешностей; в случае если функциональный узел не выпускается промышленностью, то составляются его технические характеристики; составление СЛСА выбранного варианта системы с выделением на ней выполняемых программным способом преобразований, а также времени выполнения основных операторов; желательно составить СЛСА по обмену информацией между функциональными блоками в принятом интерфейсе. В заключение отметим, что разработка технического предло жения производится лишь после согласования ТЗ (следует сказать, что в процессе выполнения технического предложения может встретиться необходимость корректировки ТЗ) и что выполнение проекта в полном объеме может потребовать значительного времени (поэтому индивидуальное задание может корректироваться заказчиком). Опыт выполнения проектов по приведенным выше условиям показывает, что наибольшие трудности при этом представляет рассмотрение погрешностей и быстродействия (включая ЭВМ) систем. Системотехническое проектирование ИИС должно опираться на материалы теоретических основ информационной и, особенно, информационно-измерительной техники. В настоящее время имеется литература, позволяющая получить знания, необходимые для теоретического рассмотрения широкого круга вопросов, возникающих при системотехническом проектировании ИИС [19.9-19.15]. В этом разделе книги, которая, по существу, вся посвящена системотехническому проектированию ИИС, решено привести в сжатом виде основные теоретические материалы справочно-реко-мендательного плана по оценкам, методам и средствам поверки точностных характеристик и быстродействию систем. 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 ... 44 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2000-2026. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |