|

|

|

|

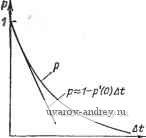

Главная страница » Электрика в театре » Измерительные коммутаторы амплитудно модулированных цепей 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 44 x(t )-\-x{tn)AiCs, a через границу c - условие x(tn) + --x( )ACh (рис. 13.15). Заштрихованный участок определяет значения x(/ ) и x(tn), при которых контролируемая величина за отрезок времени не выйдет из [Сн, CbJ- Значения x{tn) и x{tn) неизвестны и имеют случайный характер. Поэтому можно оценить лишь вероятностные характеристики возможности выхода контролируемой величины за время tn до tn-rAt из зоны [с„, Св]. Вероятность р(с„<л;Се) =р зависит ют ширины интервала /, динамических свойств контролируемой у/у 7 /  7777777777,  Рис. 13.15. Композиция fi(x) и Рис. 13.16. К определению вероятности Ро(Ы) величины и значения x(tn). Она может быть определена интегрированием условной плотности f(x, х\Су,<Х1Съ) по областям / и . Если распределение х также нормально, а производная нормальной случайной функции для данного момента времени не зависит от значения этой функции, то тогда где /,(xk <x<0f.W \{х„ x.\c,<.x<c\,{x\c<K<cUiP<)> ехр Л Вероятность I - р может быть найдена как {\-р)= \ f,{K)dx J ГЛкн, c,)dx; + C-XAt + j h{x)dx j Шс c)dx + (с^-Сз)/Д< j h{x)dx j f.(:c . c)dx. При малых At (рис. 13.16) вероятность р будет равна: Po=l-M[dp/d{At)l, Н/?/(Д<)]д,=о Дифференцируя выражение 1-р по и подставляя его в выражение для Л^, можно получить допустимое значение интервала контроля как {е.хр 1 - (Св - %)72<.х1 + ехр I - (Сн - Мх)У2а^х\} где р и р*о - априорная и заданная вероятности нахождения контролируемой величины на отрезке [Сн, Св]. При 1<Ох интервал квантования Д/доп (1-p*o)llbdx- Формула для определения интервала квантования является приближенной, и ее точность повышается с уменьшением ширины отрезка [Сн, Св]. Если задается высокая достоверность определения нахождения контролируемой величины на отрезке [сн, Св], то время между операциями дискретного контроля но сравнению со средним временем между переходами уставок контролируемой величины существенно уменьшается. Значительное увеличение среднего времени между операциями контроля (уменьшение количества операций контроля) можно получить, если сделать интервалы времени между операциями контроля различными, зависящими от значения контролируемой величины, полученного путем измерения. Используем выражения x{tn)[c-x{tn)]IAt и x{tn)[cn-x(t.n)VAt, полученные для дискретного контроля, и подсчитаем вероятность их выполнения: Ро- \ (l 2c)exp[-i72c=.]di + + j [1 / / 2;rc)exp[-i72a=j]dx. при заданной вероятности Ро и известном (измеренном) значении X можно вычислить значение интервала времени Д^и, на котором выполняется операция контроля с измерением. Характер зависимости Д^и(л:) показан на рис. 13.17. Устройство контроля должно работать в этом случае в адаптивном режиме, определяя после каждой операции контроля и измерения интервал времени, через который следует произвести следующую оценку контролируемой величины. Существенное упрощение аппаратуры может быть достигнуто, если аппроксимировать функцию Д/и(-) отрезками прямых,. Значение интервала квантования для этого случая

Рис. 13.17. К определению интервала дискретизации при i знании контролируемой величины где k определяется из выражения Среднее значение интервала квантования а^.ер Mmaxl = ( 6с^ ) (1 /2 УЩ. Если выбрать ро=0,997, то k=3 и Д<и.ср~(1/15) (l/bc). Сравнив между собой интервалы квантования по времени для трех рассмотренных случаев (непрерывный и дискретный контроль, контроль с измерением) при ро=0,997, получим, что отношения Д^н.срк Д^доп и к Д^и равны 370 и 15. В САК наибольшее применение имеют варианты непрерывного контроля (при параллельной структуре системы контроля) и дискретного контроля с постоянным интервалом квантования контролируемой величины (при последовательном использовании канала контроля). Для приближенного определения интервала контроля при известных погрешностях устройства контроля и максимуме модуля первой производной контролируемой величины можно воспользоваться выражением &t = ymax/\dx{t)/dt\rnax- При этом утах МОЖНО принять, например, равным Зог а \dx{t)/dt\max определить, проведя соответствующий анализ f(x). Мы рассмотрели выше выбор интервала дискретизации непрерывной контролируемой величины. При проектировании систем автоматического контроля задачи выбора интервала между операциями контроля решаются в соответствующей постановке в зави-chmVth от объекта контроля. Так, при контроле нескольких величин шним устройством необходимо выбрать интервал контроля по каждой величине и предусмотреть равномерное циклическое выполнение в течение наименьшего интервала времени необходимых операций но всем контролируемым величинам или организовать выполнение операций контроля со своим интервалом контроля для каждой величины. 13.7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СТОИМОСТИ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ Как объект оценки САК весьма сложна, и оценивать ее можно по-разному, с разных точек зрения. Так, эффективность САК. т. е. степень приспособленности системы к решению поставленной задачи, может оцениваться но информационному, статистическому, игровому и другим критериям [13.1]. Нужно заметить, что в большинстве литературных источников эффективность САК рассматривается с точки зрения выполнения задач управления состоянием объекта контроля. Остановимся на особенностях приложения для оценки САК информационного и стоимостного критериев эффективности. Одна из форм информационного критерия может быть выражена таким образом [13.7]: 2 {Hodt, т)] 9it,---, где щ - количество контролируемых величин; п - количество величин, определяющих работоспособность объекта контроля; обычно П1<п и коэффициент полноты контроля Пк=п1/п<1, в частном случае ni=n и Як-1; Hoi{t, т) -энтропия по i-fi контролируемой величине: Hoi{t, Т)=-{рог( Т) [Ogpoi{t, Х) + + [l-pAt, т) [log [l-poi{t, т)]}; P(n{t, т) -вероятность работоспособности объекта но i-й величине с текущего момента времени t до момента окончания процесса контроля т; Hi{t, т) -энтропия по t-й величине объекта с системой контроля; Hi{t, т) =-{pi{t, т) logpi(/. t)-f + [l,-p.(,.t)]log[l-p,(, т)]}; pi{t, т)-вероятность определения работоспособности объекта при наличии системы контроля по t-й величине с текущего момента времени t до момента окончания процесса контроля т. В принципе, т) может изменяться от 1 [при ni=n и Hi{t, т)=0] до О [при п^=п и Яо,(, x)=Hi{t, т)]. / Приведем пример использования этого критерия [13.1]. Исходные данные: число величин, определяющих работоспособность объекта п=10, величины независимы; / число контролируемых величин 1=8, следовательно, 7к=0,8 и максимальное значение 3i{t, т)=0,8; / интервалы рабочего времени к моменту начала контроля по всем величинам одинаковы и равны рг = 100 ч; интенсивности отказов в рабочем состоянии по всем величинам одинаковы и равны kpi=\Qr (1/ч); интервалы времени между операциями контроля трг=1 ч; вероятность ошибки второго рода (необнаруженных отказов) р*=0,004. Определим значение энтропии объекта с системой контроля, ля. Вероятность безотказной работы по одной величине Рш (О = ехр (-?1рг /рг) =ехр (-10-3.102) 0,905. Энтропия одной величины Яо,(0 0,905 log 0,905=0,437. Энтропия объекта контроля 2 (О = 4,37; 2 ,(0=3,49. 1=1 f=i Определим значение энтропии объекта с системой контроля. Вероятность работоспособности объекта по контролируемой величине р.= (1-р*)ехр [-ЯрДр.-] =0,996. Энтропия по каждой контролируемой величине Яг {t, т) =0,996 log 0,996=0,0323. Энтропия объекта контроля с системой контроля 2 (/. )= 0,259. 1=1 Информационный критерий 9{t, т) будет иметь следующее значение: Э(/, т) = (3,49-0,259)74,37=0,65. \ применение информационного критерия оценки эффективности особенно полезно при сравнении между собой нескольких систем автоматического контроля. \рб эффективности применения САК в промышленном производстве разумно судить по экономическому критерию, например-по прибылям (или потерям) в основном процессе за достаточно длительный отрезок времени. Естественно при этом считать, что-полученный результат контроля должен рационально иснользо-ваться\ для изменения состояния объекта контроля при помощи управления, т. е. нужно сравнивать затраты на изготовление или-приобретение системы и ее эксплуатацию с прибылью (или потерями) производства, определяемой применением САК с известными техническими данными. В обще.м случае при использовании стоимостного критерия приходится минимизировать функционал (Се(Я)-ЬЛ1[С(8)]}, где Сс(Я) - затраты на изготовление и эксплуатацию системы; -[С'(е)] -усредненные по времени потери, вызванные ошибками контроля. Этот функционал может быть различным но сложности. В ряде случаев достаточным оказывается приближенный анализ. Так, при сравнении систем может быть использовано суммарное значение С=Сс+Сп{Т)+Сп{р), где Сп (Т) - эксплуатационные потери, зависящие от времени контроля и воздействия на объект контроля в целях изменения его состояния; С„{р)-потери, зависящие от вероятности работоспособности объекта контроля или от вероятности его нормального состояния. В простейшем случае потери Сп{Т) и С„{р) могут быть равны Сп{Т)-аТ, а Сп{р)=Ь{1-р) (где р-вероятность правильной работы или нормального состояния объекта контроля). Положим, стоимость изготовления двух систем контроля составит Сс1 = 10з руб. и Сс2 = 10* руб. соответственн.о. Значения остальных параметров: Ti=l мин; Г2=0,1 мин; pi=0,9; р2=0,95; а==г =10* руб./мин; 6 = 10 руб/мин. Тогда суммарная стоимость систем и потерь при их применении составит: Ci = 103-j-104-l-f 105.0,1=2,1-10* руб.; С,=10*-Ь104-0,1-Ь105.0,05=1,6-104 руб. Следовательно, применение второй системы более эффективно. . Глава 14 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДОПУСКОВОГО КОНТРОЛЯ 14.1. КАНАЛЫ КОНТРОЛЯ Под каналом контроля понимается функциональное устройство САК, в котором воспринимается контролируемая величина, формируются уставки допусковых зон, сравниваются текущие реализации контролируемой величины с уставками и вырабатывается суждение о состоянии контролируемой величины. Система автоматического контроля может содержать несколько каналов контроля. Процедуры сравнения контролируемой величины с уставками, -если их количество п^2, могут выполняться в каналах контроля :(КК) параллельно или последовательно. -X,- Рис. 14.1. Аналоговый канал контроля с параллельным выполнением операций сравнения При небольшом количестве уставок сравнение с ними контролируемой величины часто делается параллельно. В аналоговом допусковом КК с двумя уставками (Св и Сн) и устройствами сравнения сигнал Xi от измерительной цепи с датчиками поступает на входы аналоговых устройств сравнения (рис. 14.1). Алгоритм работы такого канала контроля после формирования сигнала X{i будет следующим: <J(X, 1С)>:=.{[1(х,с„) I(CR:Xi, с„)Х I XI{Xic )]\\[I{xd\c.) l(CR:x.-,Ce)X XI{Xic)]} T(F:XiCB, ic )X X{[(o(c <x,-Cb) I(R : XiN)]\ [io{Xi< <c x,>Cb) 1(Р:л',елГ)]}. После выполнения контроля может быть выдано суждение о том, что xi находится в зоне допуска, в норме (область N), или о том, что x.i вышло за пределы допуска. Следует отметить, что результаты допускового контроля могут быть получены после анализа знака разности между контроли--руемой величиной и уставками. В этом случае алгоритм, аналогич- ;1ый предыдущему, будет иметь следующий вид: <1(ДХ, НС)>:={[!(хкНсн) liXi-Cu) I(CR:x,- -С„, 0) C 0)][I(xdCB) Св)Х XI(CR:x,-Cb, 0) СвО)].}Х XI(F:Xi-c 0, л^,-СвО)Х \ Хсй(4-с„>0, X-Св<0) 1{Я:х(Щ. Если же описаний норм несколько, то может оказаться выгодным операции сравнения производить последовательно (рис. 14.2). В этом случае алгоритм работы канала таков: <Г(Х, С) > : liXi L Ф (/ : =/+1) I (С/с,) I (CR : А, с,) I (S : х, с,) (/= I(F:XiCi, С2, с„) I[R:x,e(/Vyv)]. Для реализации этого алгоритма необходимо иметь оперативную память (оператор S) и устройство отображения, позволяющее описать несколько областей контроля. tlcKOTOporo уменьшения емкости памяти и упрощения решающего устройства можно добиться, применив два устройства сравнения и использовав алгоритм одновременного сравнения контролируемых величин с двумя уставками. Поскольку после устройства сравнения в каналах контроля сигналы имеют дискретный характер (типа больше , меньше ), то их обработку можно производить с помощью комбинационных схем или иных дискретных вычислительных устройств. * м  Рис. 14.2. Аналоговый канал контрсл.ч с последовательным. выпо.циением операций сравнения Рис. 14.3: Цифровой канал контроля Структурная схема цифрового допускового канала контроля содержит такие же устройства по выполняемым функциям, как и аналоговый канал (рис. 14.3). Алгоритм работы цифрового канала с параллельным сравнением уставок с контролируемой величиной:- <I.(t)X,.DC) > : = = 1(х,)- 1(х^/2,){[<1,>: =I(2diDc,) I(CR:z .Dc,) 1(г,0б,)]Х .Х!:... <Ii> ... <1 >} I(F:z,:Dc г,Ос, ) (u(Dc,< <z,<Dc;+,) l{R:XiNj) ... .. В цифровых САК все операции хранения и формирования уставок, сравнения и анализа их результатов, выдачу сигналов на устройство отображения можно выполнять как аппаратным, так и программным (на ЭВМ) способами. Непрерывный контроль, при котором канал контроля непрерывно следит за состоянием контролируемой величины и фиксирует изменение этого состояния, в принципе, могут обеспечить только аналоговые каналы контроля с параллельным сравнением кон-тролиру-емой величины со всеми уставками. Конечно, в таких каналах могут проявляться динамические погрешности. Но при равных условиях в смысле быстродействия используемых элементов погрешности минимальны по сравнению с погрешностями других типов каналов контроля. Во всех остальных типах каналов контроля - аналоговых с последовательным выполнением операций сравнения и всех цифровых - необходимо учитывать дискретный характер выполнения операций контроля. Минимально допустимый интервал времени между операциями контроля должен определяться, исходя из динамических характеристик контролируемой величины и требований к достоверности контроля (см. гл. 21). Выше были рассмотрены САК, у которых контролируемыми величинами являлись входные величины. Если же контролируемые величины - функции от входных, то входные величины подвергаются необходимым функциональным преобразованиям, а уже затем производится их сравнение с уставками. Один из возможных .алгоритмов функционирования цифрового канала в этом случае может быть таким; l{Xi/zi) [HiZi)] {<Ii>:=I[H(.-1,)iDc,]X XI[CR:H(z,), Dc] I[H(2,)Dci]} ... При контроле состояния партии из п однотипных изделий, характеризующихся величиной X и уставками Сн, Св, может определяться, превышает ли количество дефектных изделий / установленную норму Сп. СЛСА при этом имеет вид L3?(i =*Ч-1) X XliX/Xi) [1{СЯ:Х1, Сп)\\1{СЯ:Хг, с^)] со(л:г>Свл:,<Сн), Х XI (СТ : /) и (i = п) 1 .ш (/ < Сп) I (R : .XeiV). Подводя итог сказанному, можно выделить следующие основные типы каналов контроля: аналоговые каналы контроля с параллельным и последовательным выполнением операций сравнения контролируемых величин с уставками; обозначим функции, выполняемые этими каналами, обобщенными информ-ационными операторами <1(А', IIС) > и <1(Х, С)>; цифровые каналы контроля с параллельным и последовательным выполнением операций сравнения значений контролируемых величин с уставками; обозначим функции, выполняемые цифровы- ми каналами контроля, в виде .информационных операторов <I(DX, DC)> и <I{DX, DC)>. Указанные типы каналов контроля являются основой для построения всех САК. \ 14.2. УСТРОЙСТВА ФОРМИРОВАНИЯ НОРМ И СРАВНЕНИЯ УСТАВОК \С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ Описание норм (уставок) в системах допускового контроля может быть, жак это уже говорилось, выполнено двумя способами - аналоговым и цифровым. Остановимся сначала на устройствах формирования уставок в аналоговой .форме. Если контролируемая величина преобразуется в эквивалентное угловое или линейное перемещение с помощью измерительного преобразователя (например, автоматического моста или компенсатора), то уставки также весьма часто задаются в виде линейных и угловых перемещений. При достижении контролируемой величиной значения уставки формируется соответствующий сигнал. Если контролируемая величина с помощью датчиков и унифицирующих элементов преобразована в напряжение или ток, то уставки обычно задаются с помощью делителей напряжения или тока. Устройства сравнения, аналоговых значений контролируемой величины и уставок практически ничем не отличаются от устройств сравнения АЦП. В качестве устройства, .совмещающего функции формирования уставки и сравнения, используются соответствующие реле, порог срабатывания которых устанавливается с помощью образцовых сигналов (например, опорных напряжений или воздействий, специфических для данного релейного устройства). К такому классу устройств можно .отнести релейные устройства основанные на использовании ждущих генераторов (в том числе релаксационных блокинг-генераторов), дифференциально-усилительных устройств с положительной обратной связью и т. п. Остановимся на простых устройствах допускового контроля [8.5] с диодами, имеющими приближающуюся к ступенчатой вольт-амперную характеристику. Если на вход такого диода подать модулирующее напряжение, то ток через него в закрытом состоянии, вызванный модулирующим напряжением, будет весьма небольшим. В открытом состоянии сопротивление диода резко падает, и проходящий через него ток, имеющий пульсирующий характер, значительно возрастает. Таким образом, в диоде при воздействии на него модулирующего напряжения совмещаются функции модулятора и порогового элемента. Диод управляется разностью между текущей реализацией контролируемой величины и уставкой. На рис. 14.4 представлены принципиальные схемы простейших устройств допускового контроля, содержащих верхнюю и нижнюю уставки, с использованием по-тенциометрической и мостовой схем. Генератор модулирующих колебаний может быть маломощным (порядка десятых долей ватта), частота колебаний 50 Гц - 50 кГц, а амплитуда модулирующего напряжения примерно на два порядка меньше напряжения питания. Для фиксации результатов контроля могут быть использованы релейные элементы со световым или иным сигналом, перед ними могут быть применены простейшие усилители переменного тока. Имеются реализованные устройства допускового контроля с вентильными элементами, обеспечивающие задание до 20 уставок. Для повышения надежности в ответственных случаях на каждой точке контроля используется по нескольку датчиков (например, по три). Сигнал от каждого датчика сравнивается со своей уставкой. Результат контроля определяется по принципу голосования: например, если более половины результатов контроля совпадают, то тогда выдается согласованный результат контроля. Имеется довольно много типов устройств допускового контроля, построенных на туннельных диодах, полупроводниковых диодах и транзисторах. Поиски на- 1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 44 |

|

© 2000-2025. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |