|

|

|

|

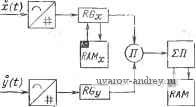

Главная страница » Электрика в театре » Измерительные коммутаторы амплитудно модулированных цепей 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 44 коррелированной выборке определяется по формуле при k=0, 1, , .., (m-1). Здесь Мт - интервал сдвига, а тАх -интервал корреляции. При некоррелированной выборке и Д^Дт (m-l) (2m-1) л;(Ш)(Ш + Мт)+ х(Ш)л(Ш + + Дх)+...+ (гДОл(Ш +Mt) i=yv-m В [12.7] подробно рассматриваются возможные режимы работы коррелометров параллельно-последовательного действия. Остановимся на одном из режимов работы такого коррелометра. После аналого-цифрового преобразования (рис. 12.22) результаты измерений заносятся в регистры RGx и RGy. В запоминающем устройстве RAAlx хранятся результаты измерений мгновенных о значений x{iAt), взятых через интервал времени Д^-Дт. Количество в RAMx результатов измерения определяет количество измеряемых коэффициентов корреляции. В течение интервала At производится последовательное умножение всех запомненных значений x{iAt) {i-0, 1, 2, ..., т) на реализовавшееся значение yijAt). По- лученные произведения [x{iAt)y{jAt) при t=var и /=const] суммируются и хранятся в ЗУ. После выполнения этих операций, продолжающихся в течение Д^, производится измерение следующих дискретных значений: х{т-г1, At) и у{т-\-1. At). В запоминающее устройство RAMx заносится значение х{т-\-1. At) и убирается избыточное. В системе имеется возможность следить за текущими значениями коэффициентов корреляции, хранящимися в ЗУ. Обычно аналого-цифровое преобразование производится с невысокой точностью, результат измерения представляется тремя-четырьмя двоичными разрядами. Количество интервалов квантования корреляционной функции mlOO. Устройство умножения должно обладать быстродействием, обеспечивающим выполнение т операций за интервал времени At. Если на выполнение операций ум-  Рис. 12.22. релометра Схема цифрового кор- --J J J - .-;;,!; ножения отвести 50 мкс И принять т=64. то lAmir =3,2-10-3 (, Отсюда видно, что подобный режим коррелометра позволяет анализировать относительно низкочастотные случайные процессы. Для повышения быстродействия используются режимы работы коррелометра, при которых Д^/то>1. Тогда количество интервалов квантования т уменьшается, упрощается запоминающее устройство RAMx, облегчаются требования (но быстродействию) к устройствам умножения. Однако для обеспечения заданной погрешности оценки корреляционных функций необходимо увеличивать длительность реализаций случайного процесса. До сих нор рассматривались коррелометры, предназначенные для работы со случайными процессами, реализации которых представлены в виде электрических сигналов. Однако большое количество реализаций может быть дано в виде графических материалов. Известны коррелометры параллельного и параллельно-последовательного действия, выполненные с применением оптических средств восприятия и обработки таких графических материалов. Оптические устройства для статистической обработки графиков позволяют обеспечить высокое быстродействие при относительно невысокой сложности. Для корреляционного и вообще статистического анализа с помощью оптических устройств целесообразно использовать специальные формы представления анализируемого графического материала (теневые графики, кодовая регистрация и т. д.). Для статистической обработки графических материалов весьма широко используются сканирующие ИС. Корреляционные ИС с измерением коэффициентов многочлена, аппроксимируюиего корреляционную функцию Оценка корреляционной функции может быть представлена в виде аппроксимирующего многочлена /?*;,(.)= 2 <,<р,(.). г оо Г 00 С* = J J{-) 9, {-)dtd.± j yx{t)x{t- .) <p, (т)dtd-z 0 0 0 0 T 00 =yjWj( -)T.(-)rf.rf-- Здесь {фь(т)}-система базисных функций, чаще всего ортогональных. Нетрудно заметить, что - i)<f,(-)di является откликом линейного ортонормированного фильтра Ф при подаче на его вход о сигнала xit) (рис. 12.23). Следовательно, при применении цепочки ортонормированных фильтров отпадает необходимость в специальных устройствах, создающих запаздывание т. В [12.9] приведены результаты исследования, направленного на создание коррелометров, в которых используется разложение корреляционной функции по полиномам Лагерра. В этом случае ортогональные фильтры должны иметь передаточную функцию 1 I p-a/2\k р + а/2 \ p + a/2j где р -оператор дифференцирования; а - коэффициент. Ф Рис. 12.23. Схема включения ортогонального фильтра Общий член ортогональной функции Лагерра а корреляционная функция может быть восстановлена при известных коэффициентах Сп как Примеры применения корреляционных ИС Как уже говорилось, корреляционный анализ случайных процессов применяется весьма широко в различных областях науки и техники. В частности, привлекает внимание возможность исполь зования в ИИТ фильтрующих свойств, заложенных в корреляционном анализе, в целях выделения полезных детерминированных сигналов на фоне помех: Положим, имеются периодический (например, синусоидальный) сигнал u{t) и стационарная случайная помеха y{t), аддитивная по отношению к полезному сигналу и имеющая интервал корреля- ции тоу. Тогда оценка корреляционной функции x{t)=u{t)-\-y(t}, будет равна: т tx (-) - [и (О +1 {t)\ [и it + х) +i (t 4- X)] dt = г т т т J и it) и it + т) dt -f f I (t) I [t + x) л + j li {t) I {t x) dt + + yy{t)l{t-.)dt Поскольку сигнал и помехи не коррелированы, то два последних интеграла равны нулю. Следовательно, При т>тоу/?у*(т>Тог,) 0 и Rx*{х>хоу) Ru*(г). Таким образом, проведя измерение корреляционной функции при т>тоу, можно отфильтровать влияние помехи. Значительное уменьшение времени анализа в этой ситуации, может быть получено при применении дополнительного генератора, о о повторяющего полезный сигнал %{t)=kLi {t), и измерении с о взаимной корреляционной функции процессов x(t) и x{t):. т R-X. xi-) = ~rj [ (О + yim % it -\-)dt=Ru. X {-) + . X {-) Rv, X {-) о о Это устройство с генератором функции %{t), но существу, является аналогом фильтра с узкой полосой пропускания при частотном методе фильтрации. Подобные методы используются в целях уменьшения влияния случайных аддитивных помех в измерительных усилителях, для определения источников шумов (например, в технической диагностике) -и т. п. Автором [12.8] высказывалась мысль о возможности использования этих методов для построения помехоустойчивых устройств сравнения уравновешиваемых измерительных цепей с параметрическими датчиками, поскольку питание таких цепей имеет известный и детерминированный характер. Продолжаются применение и разработка корреляционных методов защиты от помех при геофизической разведке полезных ископаемых электромагнитным способом. Значительный класс статистических ИС - корреляционные экстремальные ИС - основан на использовании наличия особой точки-экстремума корреляционной функции при нулевом значении аргумента [12.11, 12.12]. Корреляционные экстремальные ИС широко применяются в навигации, радиолокации, металлообрабатывающей, химической нромышленности и т. д. для измерения параметров движения разнообразных объектов. Так, например, известны корреляционные измерители скорости движения горячего и холодного металла при прокатке, судна, самолета и пр.. [12.13, 12.14]. Принцип их работы (рис. 12.24) за-  Рис. 12.24. Корреляционный измеритель скорости проката металла Таблица 12.1. Анализаторы распределения вероятностей, коррелометры

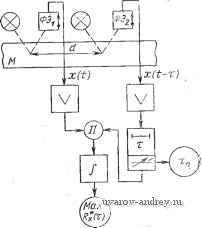

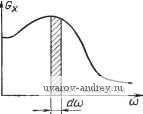

Примечание. А - плотность распределения вероятности амплитуд; В - то же времени между импульсами; Д - то же частот источников импульсов; АА, АВ, АД, ВВ, ВД - двумерные плотности; ЦПМ - цифропечатающая машина. ключается в том, что имеются два приемника ФЭ и ФЭ2 сигнала отраженного от некоторой поверхности, перемещающихся относительно нее со скоростью v, которую нео-бходимо определить. На выходе приемников будут формироваться зависящие от свойств отражающей поверхности случайные процессы, сдвинутые между собой на интервал времени Ти- Если расстояние между приемниками отраженного сигнала постоянно и равно d, то, измерив т^, можно определить скорость v-d/xn- Учитывая, что корреляционная функция этих случайных процессов имеет максимум при т=0, имеется возможность изменять запаздывание случайного процесса в канале х(1-х) и добиваться на выходе коррелометра максимального значения коэффициента корреляции, отсчитывая при этом Хп- По данным, приведенным в [12.11], ногрещность измерения скорости движения металла М 36 м/с не превышала 0,1%. Время, необходимое для получения результата измерения, при таких скоростях составляет (при автоматической работе) доли секунды. Корреляционные экстремальные ИС используются для измерения дальности нахождения объекта в воздухе и воде, т. е. как высотомеры, измерители расстояния между объектами и т. н. Скорость распространения радиоволн в воздухе Со=3-105 км/с, а ультразвуковых волн в воде Сб=1,5-10 м/с. Следовательно, после измерения времени запаздывания сигналов тц (в секундах) можно получить расстояние в воздухе при локации 1,о=С'оТц/2=1,5-10Чц (в километрах) и в воде Lb==.1 500тц/2 (в метрах). При использовании корреляционных экстремальных ИС для локации космических кораблей удается измерить расстояния порядка 3300 км с ногрешностью ± 1 м, до 2-10 км с погрешностью ±10 км [12.12]. Выделение сигналов на фоне щ-умов, измерение параметров движения, распознавание образов, идентификация, техническая и медицинская диагностика - вот неполный перечень областей практического приложения методики и средств корреляционного анализа. В табл. 12.1 приведены данные некоторых выпускаемых промышленностью коррелометров. В настоящее время подавляющий объем корреляционного анализа выполняется корреляционными ИС, содержащими ЭВМ, и локальными устройствами со средствами микропроцессорной техники. 12.4. СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ Основные определения Системы спектрального анализа предназначены для количественной оценки спектральных характеристик измеряемых величин. Напомним основные определения спектральных характеристик [12.13, 12.3].. Известно, что абсолютно интегрируемые функции, удовлетво- ряющие условию x(t)dt<:c>o, могут быть представлены в виде интеграла Фурье Функция S(/со) называется комплексным спектром, или спектральной плотностью амплитуд, и равна: 5ЧН== x{t)e~ dt. 5 (/со) имеет случайный характер, так как соотношения между амплитудами и фазами колебаний различных частот случайных процессов неопределенны. Поэтому при спектральном анализе случайных процессов определяется спектральная плотность мощности (энергетический спектр). Для стационарных эргодических случайных процессов спектральная плотность мощности - математическое ожидание от периодограммы Т^оа Г Оценка спектральной плотности мощности Сх*(сй)=Л1[52(/сй/7]. Необходимо отметить, что в спектральном анализе применяется не только спектральная плотность мощности одного процесса, но и взаимная спектральная плотность мощности реализаций двух процессов. В соответствии с теоремой Винера - Хинчина энергетический спектр и корреляционная функция связаны между собой преобразованием Фурье: со 00 Ga:( )= J/?A:(x)exp(-/шх)с?т1= j/?;i:(t)cos<Bx<ix; -оо -00 Rx (х) =- \ Gx ( >) ехр (/<вх) do) =- I Gx ( )) cos шхш. 2п J J -00 -30 Проиллюстрируем связь между ?х(т) и Сх(сй) несколькими примерами. Если /?х(т) является убывающей функцией с увеличением т, то Gx (со) - функция, убывающая по мере увеличения со. Если -/?х(т) приближается к б-функции, то Gjr(cu) -к равномерному белому шуму (рис. 12.25). Если х{() помимо случайной состав- ляющей содержит периодическую составляющую с частотой ио, то спектральная плотность мощности имеет разрыв непрерывности в точке СОо (рис. 12.26). При т=0 т. е. элемент Gx(cu)dcu определяет составляющую M[x{t)] от комплексной частоты со (рис. 12.27). Таким образом, спектральная плотность мощности описывает частотное распределение средней мощности случайного процесса.   Рис. 12.25. Равномерная спектральная плотность мощности (в) и соответствующая ей корреляционная функция {б) Рис. 12 26. Спектральная плотность мощности (а) и соответствующая ей корреляционная функция (б) При спектральном анализе используется выражение для нормированной спектральной плотности мощности: gx(c))=G*( )/Ox*. Нормированная спектральная плотность связана с нормированной корреляционной функцией следующим образом:  2п При Т=0 J gx{is>) COS (Bxdco; Яа:( )= рА:(1)ео8<в1Йт:. -со 00 JgA:( >)rfcD= 1. Рис. 12.27. К выделению элемента Gjc(cu)rfw Методы измерения спектральной плотности случайных процессов Существующие методы спектрального анализа основываются на применении частотных фильтров или на использовании ортогональных преобразований случайного процесса и преобразова- НИИ Фурье над известной корреляционной функцией Rx{x). При параллельном фильтровом анализе (рис. 12.28) наибольшее применение получили полосовые избирательные фильтры-резонаторы. На выходе каждого фильтра, пропускающего узкую по- x(t) > И

Рис. 12.28. Схема многоканального фильтрового спектрального анализатора лосу частот сОф, после возведения в квадрат и интегрирования получается составляющая спектра Gx (о1ф) Dx ( >ф) 2п Л^(Шф)Ш, где Л(соф) -частотная характеристика фильтра. При последовательном анализе используются перестраиваемые фильтры и гетеродинные анализаторы (рис. 12.29). Гетеродинные анализаторы находят большее применение, так как они проще в технической реализации. В них с помощью генератора периодических колебаний с перестраиваемой частотой - гетеродина- происходят последовательный сдвиг частотного спектра исследуемой величины и выделение из него с помощью полосового (обычно резонансного) фильтра составляющих энергетического спектра.

Рпс. 12.29. Схемы спектральных измерительных систем с перестрапвае-мыми фильтром (а) и с гетеродином (б) Применяются также анализаторы последовательно-параллельного принципа действия. Разрешающая способность фильтровых анализаторов определяется наименьшим частотным интервалом ДД в пределах которого смежные компоненты спектра различимы и который зависит обычно от полосы пропускания избирательного фильтра, взятой на уровне 0,7 максимального значения его амплитудно-частотной характеристики. При параллельном анализе время анализа 7пар определяется временем установления колебаний в фильтрах с заданной сте- пенью приближения амплитуды колебания фильтра к своему максимальному значению Атах=1: Разрешающая способность и время анализа [12.15] связаны соотношением Д/Д^=Л=соп51, показывающим, что нельзя одновременно улучшать обе эти характеристики. При последовательном анализе, используемом для выявления составляющих дискретных спектров, время анализа (при полосе исследуемого спектра, равной f) будет равно: Tnoc=Atf/Af=Af/{Af). Для уменьшения времени последовательного анализа широко используется изменение частотного масштаба исследуемого процесса, например скорости его записи и воспроизведения, при этом 5и(/сй) =5(/сйй). Если k>l, то время анализа уменьшается. Для изменения скоростей записи и воспроизведения используются магнитная запись, запоминающие электронно-лучевые трубки, рециркуляционные линии задержки и т. п. Отношение скоростей k от 100 до 10 000 удается получить при анализе квантованных по времени дискретных последовательностей и кодоимпульсных сигналов. Отечественной промышленностью выпускаются гетеродинные анализаторы спектра серий СЧ и СКЧ и др. [12.6], перекрывающие широкий частотный диапазон исследуемых электрических сигналов (от долей герца до десятков гигагерц). При проектировании спектральных ИС все в большой мере используются принцип агрегатирования и средства микропроцессорной и иной вычислительной техники. В спектральном анализе все больше используется метод быстрого преобразования Фурье. Для спектрального анализа одиночных импульсов выпускаются анализаторы параллельного действия с коммутаторами и регистрирующими устройствами (например, АСОИ-1, имеющий 8 каналов, погрешность измерения суммарного значения спектральных составляющих порядка ±20%, время анализа от 300 до 500 мс). Бесфильтровые методы спектрального анализа в большинстве случаев основаны на определении коэффициентов ряда Фурье. Оценка спектральной плотности мощности при этом может быть получена из выражения г Т -12 G*x( )--f Ж[5(/. к {t) cos (otdt . М[лч< )+вЧ )]- 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 44 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

© 2000-2025. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |