|

|

|

|

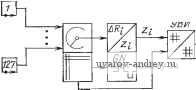

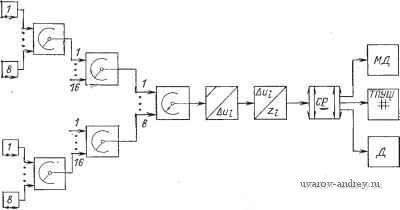

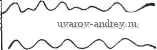

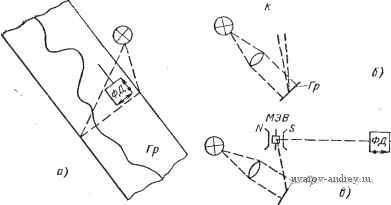

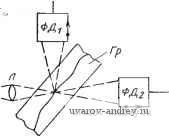

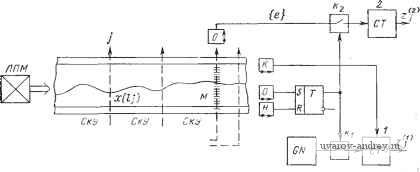

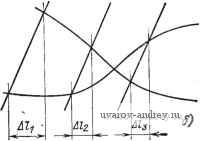

Главная страница » Электрика в театре » Измерительные коммутаторы амплитудно модулированных цепей 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 44 Ф'7017 ф-7018  1 Ф-7013 Ф-7ого Рис. 10.2. Структурная схема ИВК К-732/6 ЭВМ П/1150 Н-708 ГМД-70  РИН-609 Рис 10.3. Структурная схема ИВК К-742 щих в исследуемой конструкции при приложении внешних нагрузок (рис. 10.2). Структура системных аналого-цифровых устройств - автоматических цифровых мостов - параллельно-последовательная (многоточечная). В целях уменьшения влияния поперечных помех мостовая цепь питается двуполярными импульсами, а результат измерения формируется в блоке УВИ как среднее арифметическое результатов, полученных при разных полярностях. Цикл, включаюш,ий 2540 измерений, длится 1,3 с. Групповой цифровой коммутатор Ф-7019 имеет циклический (непрерывный и однократный) режим работы. Выдаются следующие сигналы: отсчет Zt (И разрядов), значение Р нагрузки или цикла (9 разрядов), номер опрашиваемого канала п (7 разрядов) и номер Ы моста (5 разрядов). Регистрация информации в К-732 производится через устройство управления Ф-7020 на одно из устройств: электронный фоторе- гистратор с экрана ЭЛТ типа Н-708 (до 500 строк/с), ПЛ-150 и ЭУМ-23. На цифровой индикатор информация выдается только по выбранному адресу. В ИВК К-742 (рис. 10.3), предназначенном для автоматизации сбора и обработки результатов измерений в процессе испытаний элементов и конструкций на статическую прочность и выносливость, предусматриваются коммутация и преобразование приращений сопротивлений тензорезисторов (50, 100, 120, 200 Ом), терморезисторов (10, 46, 53 Ом) типов теп и ТСМ в унифицированное напряжение О-1,0 В, коммутация и унификация сигналов термопар (ХА, ХК, ВР5/20, ПРЗО/6), коммутация датчиков трещин и унифицированных напряжений. Длина соединительных проводов- до 150 м. ИВК К-742 выполняет около 2500 измерений в секунду. Шкала АЦП содержит 13 разрядов+1 знак, наиболее чувствительный диапазон ±32,0 мВ. Устройство коммутации К-742 содержит семь коммутаторов по 128 точек (896 точек измерения). Коммутация выполняется с помощью МОП-микросхемы (шесть коммутационных элементов). Возможно подключение нескольких измерительных модулей К-742 к СМ-4 непосредственно. В ИВК входят также микро-ЭВМ Электроника-60 с ОЗУ 28 К 16-разрядных слов, накопитель на гибких магнитных дисках ГМД-70 емкостью-512 Кбайт, широкое термопечатающее устройство ТПУШ (160 символов/с), алфавитно-цифровой дисплей РИН-609; все эти устройства объединены в универсальную терминальную станцию-АРЗНИ. Разработано программное обеспечение метрологической аттестации контроля и диагностики ИВК, типовых операций сбора и обработки информации. Итак, К-742 является по сути ИВК с АЦЧ, выполненной по-параллельно-последовательному принципу действия и содержащей бесконтактные коммутаторы напряжения, преобразователь напряжения в код и универсальную терминальную станцию АРЗНИ. Возможно подключение аналого-цифровых частей К-732 или К-742 целиком к интерфейсу Общая шина СМ-4. Заметим, что алгоритмы работы аналого-цифровых устройств с коммутаторами были рассмотрены в гл. 7. Кроме того, структура и алгоритмы измерительной части систем автоматического контроля, управляющих вычислительных машин и комплексов основаны также на параллельно-последовательном принципе действия и рассмотрены в гл. 14. 10.3. МУЛЬТИПЛИЦИРОВАННАЯ ИС С ТЕРМОПАРАМИ Ограничимся рассмотрением ИС, основанной на использовании мультиплицированной структуры и предназначенной для измерения температур с помощью термопар (рис. 10.4). Измерительная система обладает высоким быстродействием и имеет блочную компоновку. 1.1 Г1-- L Г' Модуль 1 Модуль 16 Приоритет Consul- 260 втА-гооо Сброс Рис. 10.4. Структурная схема мультиплицированной термоизмерительной системы В качестве датчиков используются термопары ХК и ХА, изготовленные из тонких (несколько десятков микрометров) проволок ХК и ХА и имеющие малую (порядка десятков миллисекунд) постоянную времени. Для уменьшения продольных помех и усиления сигналов термопар в ИС используются усилители МАА-725 с дифференциальным входом. На выходе устройств сравнения на микросхеме 554САЗА после оптронов 249ЛП1Б применены триггеры со счетным входом. Система собирается из 16 блоков по 8 каналов (128 каналов). Упрощенная СЛСА этой ИС в режиме измерений может быть представлена в следующем виде: восприятие и усиление ( = 50) сигналов термопар = =- I.(TV,) l{eJU,=~-ke,)\ II... II (If))... (I)X; формирование сигнала, компенсирующего влияние температуры окружающей среды, Xll[UTo/?o) I(o/t/o)]}Х; формирование компенсирующего напряжения f/ X [L ф (/:-/+ 1) I (2к ас/) I (/к=/ас/ - с/ )] X; ... X сравнение X{[(ir>>: = I.(CR:С/., U,)] ... Х- II(iii;}X; запрос на обслуживание Xco[(C/,t/2 ... \Vi\ ... С/,28)-/АС/к]Х Х{[сры (R) I...Iфвл (R)] II.. .1![Фыб(R) 1...IФ8Л6(R)}. Далее схема приоритета опрашивает и определяет номера сработавших триггеров на данной ступени компенсирующего напряжения /Д^/к, и производится запись этих номеров и к,- в RAMI. Возможна запись кода к, по восьми адресам одновременно. Затем процедуры измерения продолжаются. По окончании процесса измерения происходит перезапись данных в RAM2 и начинается новый цикл, во время которого информация из RAM2 вводится в память ЭВМ. СЛСА описанных процедур будет иметь вид: определение и запись адреса и отсчета X со (R) L Фо : - 4- 1; / = const) Ad (k) {[SbAd (1) 1... SbAd (8)] X XIIoCR.k) I(S,:D, 1; z)]l...{[co(R,.,)I(S,:D. 8; z)]}X X >(=16) П' (/= 1024)П X; (здесь для краткости использовано обозначение cu(R) вместо со[ф(К)]); перепись информации Xl(S,:/*/S,:n /(3,:/*/8эвм:/*) Ф(Е). В режиме измерения ИС позволяет производить 10 измерений/с с погрешностью не более ±0,2%.. В системе достигается ослабление продольных помех примерно на 70 дБ и поперечных на 40 дБ. Отметим, что при применении мультиплицированных структур может быть достигнуто еще более высокое быстродействие. Помимо режима измерения ИС имеет режимы, позволяющие выполнять обработку информации в процессе ее получения. К таким режимам относятся: нахождение и измерение минимального значения, когда при увеличении компенсирующего образцового напряжения отмечаются и регистрируются номер канала и значение минимума при первом же запросе на обслуживание: [ Ф= /+ 1) I(zJU = iAU ) ш [(С/, I f7,1 ... I = = /Д[/,]-1 1(5:г^, Di)...; - нахождение и измерение максимального значения; измерение величин, уровни которых находятся в заданной зоне, образцовая величина при этом изменяется только в заданной зоне; (сюда же относится определение изопараметрических линий); выявление ближайшей к заданному значению измеряемой величины путем нахождения максимального или минимального значений относительно заданного. В ИС предусмотрена работа с микро-ЭВМ Электроника-60 и ДЗ-28, а также сопряжение с приборным интерфейсом. Программное обеспечение предусматривает получение с помощью микро- ЭВМ статистических характеристик и выполнение метрологических поверок ИС. Конструктивно ИС выполнена в двух блоках. Модульная конструкция позволяет делать мультиплицированные ИС на различное количество измеряемых величин. 10.4. СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСШИФРОВКИ ГРАФИКОВ Огромное количество графических (аналоговых) зависимостей получается и документируется с помощью разнообразной автоматической регистрирующей аппаратуры. В медицине, геофизике, метеорологии, при промышленных испытаниях, вообще во многих отраслях народного хозяйства и в научных исследованиях затрачивается большое время на расшифровку аналоговых графических изображений, т. е. на измерение параметров графиков и выдачу результатов измерения в цифровом виде. Для повышения производительности труда при расшифровке графиков разработаны как специализированные, так и серийно выпускаемые промышленностью полуавтоматические расшйфро-вочные устройства. В полуавтоматических устройствах основную операцию распознавания кривой на общем поле записи выполняет человек-оператор. Имеются расшифровочные системы, предназначенные для расшифровки определенных видов записи [8.3, 10.1], работающие автоматически с высокой производительностью при минимальном участии оператора.  а) б) У Рис. 10.5. Графическая запись функций: a-x{t): б-х(у) Графическая запись измеряемых величин на плоскости может быть в виде функций одного аргумента [в большинстве случаев - в виде функций времени Xi=x{t)] и функций двух аргументов - г=ц){х, у) (рис. 10.5). При записи нескольких измеряемых величин на одном документе они могут не пересекаться (рис. 10.6,а) и пересекаться (рис. 10.6,6). Графическая запись характеризуется преимущественно яркостью и цветовым тоном. Обычно яркость кривой сама по себе не является информативным признаком. Уровень ее должен быть достаточным для того, чтобы положение кривой различалось с помощью воспринимающего элемента на уровне шумов, образованных окружающим запись фоном. Цветовой тон записи определяет спектральные характеристики воспринимающего элемента. Иногда используется маркировка многоканальных записей с помощью их различного цветового тона. Минимальная толщина кривой, которая может быть обнаружена, определяется разрешающей способностью воспринимающего элемента. При автоматической расшифровке применяются четкие изображения на бумаге, имеющей коэффициент отражения больше 0,5! При расшифровке графиков широко используется изменение скоростей записи и расшифровки: расшифровка обычно производится со скоростями, обеспечивающими наилучшую производи тельность и точность при использовании данной ИС.   а) t б) Рис. 10.6. Основные виды графических записей: а - непересекающиеся графики; б - пересекающиеся графики Обычно Графики расшифровываются, исходя из требований восстановления непрерывной кривой. Скорость движения ленты ограничивается обычно требованием неизменности ординаты кривой в течение расшифровки. В подавляющем большинстве ИС для расшифровки графиков используется равномерное квантование по аргументу. Ордината графических изображений может измеряться всеми известными методами уравновешивания и совпадения. Однако наибольшее применение имеет развертывающее уравновешивание с преобразованием ординат графика в пропорциональные им интервалы времени и последующим измерением полученных интервалов. Кривая на непрозрачных носителях выделяется путем восприятия отраженного света, на прозрачных носителях - проходящего света. Сканирование может выполняться непосредственно воспринимающим элементом или сканирующим лучом при неподвижном воспринимающем элементе. В качестве воспринимающих элементов используются фотоприемники (фотоэлектронные умножители, фотосопротивления, фотодиоды и фототранзисторы) с соответствующими оптическими устройствами, обеспечивающими согласование свойств фотоприемников и изображений. Источники света - лампочки накаливания, электронно-лучевые трубки и т. п. Сканирующие движения обеспечиваются с помощью оптико-механических (рис. 10.7) или электронных (рис. 10.8) развертывающих устройств. Перемещающийся в направлении измеряемой  Рис. 10.7. Оптико-механические развертывающие устройства: а -с перемещающимся фотодатчиком ФД; б -с качающимся зеркалом КЗ и неподвижным фотодатчиком; е - с перемещающимся зеркалом магнитоэлектрического вибратора МЭВ и неподвижным фотодатчиком; Гр - график Рис. 10.8. Электронное развертывающее устройство: гр - график; Л - линза; ФД] - фотодатчик, вос- принимающий отражен- ный свет; ФДг - фотодатчик, воспринимающий проходящий свет Э/7Т  ординаты фотоприемник показан на рис. 10.7,а, развертывание луча с помощью качающихся зеркал - на рис. 10.7,6, в. При применении перемещающегося луча возникают погрешности расшифровки, связанные с изменяющимся отношением угла поворота зеркала к перемещению луча по поверхности графика. Для уменьшения этой погрешности либо делается неравномерным движение качающегося зеркала, либо изменяется при расшифровке форма носителя, на которой записано графическое изображение. На рис. 10.9 графическое изображение преобразуется в фото-проводящем слое (трехсернистая сурьма, окись свинца и др.) види-кона в потенциальный рельеф, который при последующем режиме коммутации преобразуется в токовый сигнал, определяемый изменением потенциала фотопроводящего слоя в освещенных точках. Выпускаемые промышленностью видиконы имеют размеры фотопроводящего слоя 9,5X12,5 мм, 18X18 мм с разрешающей способностью до 800 линий (50-60 линий на 1 мм) с длиной волны 0,45 до 0,6 мкм [10.1]. в настоящее время разработано и используется довольно большое количество разнообразных сканирующих ИС, предназначенных для расшифровки непересекающихся, пересекающихся цветных и одноцветных графических изображений (функций времени). Рис. 10.9. Применение видикона для восприятия графической записи: Гр - график; В - видикон; Л - линза   Рис. 10.10. Структурные схемы расшифровки графиков Структурные схемы ИС расшифровки одной кривой с оптико-механическим сканирующим устройством (рис. 10.10) включают лентопротяжный механизм ЛПМ, обеспечивающий непрерывное или шаговое перемещение ленты, сканирующие устройства СкУ, фотодатчики, воспринимающие начало Я, конец К. рабочего диапазона графика, и фотодатчики О, отмечающие момент пересечения сканирующего луча и кривЪй, а также генераторы пилообразных кривых G/, импульсов GN, ключи ki и k2 и счетчики импульсов. На рис. 10-10 показаны три типичные структурные схемы. На схеме, содержащей генератор G/, луч перемещается поперек ленты с постоянной скоростью. При этом перемещении выделяется /-я ордината кривой: Ф(В) 1 Ф(/: = Л-1) 1[х{1)1>с{1,)]Х С помощью фотоприемников Я и О, триггера Т и ключа ku открытого в течение Atj, происходит суммирование импульсов от GN и формирование zf. ХЦ>с {li)lAt,.] I (Л^/V.) I (г,.) со (/ = iV) П Ф(Е). В этой схеме суммарная погрешность б расшифровки зависит от погрешности нелинейности С/, преобразований ЦхЦЛШЛХ На схеме с входным сигналом zp) удается уменьшить суммарную погрешность благодаря тому, что перемещение сканирующего луча определяется кодом zi и не связано со временным преобразованием: 1 Ф(/: = /+1) \Ф{г.= 1+1) 1(г,){1(г, )1[ (/)/х:едХ Х [х:(/;) = /,-;] П 1(г„ D)<o(/ = iV)n Ф(Е). Схема, содержащая генератор С/ и шкалу линейной меры М, выполнена так, что отсутствует погрешность из-за нелинейности преобразования l{zij/lij). Это достигается тем, что при сканировании луч раздваивается и- один из лучей перемещается по шкале линейной меры М, вызывая генерирование импульсов {е}, суммируемых счетчиком 2: 1 Ф(/: = /+ 1) {I[K{t)lx{t)]III[x{t,)li:eZj]}I{z,.:Dj) ш(/ =iV) \ Обычно значения Zj и номер ординаты либо вводятся в устройства памяти, либо регистрируются на перфоленте или печатающем устройстве. Основные характеристики оптико-механических устройств: количество кривых - до 30, скорость расшифровки - до 2400 ординат/с, погрешность абсолютная-до ±0,1 мм, относительная-от ±0,1 % ДО ±2%, крутизна кривой - до 87°, шаг квантования - от 0,25 до 4 мм. Остановимся на электронной ИС расшифровки графиков типа Силуэт . В ней используется видикон типа ЛИ-23 (спектр воспринимаемых волн - от 0,45 до 0,65 мкм, окно 9,5X12,5 мм, разрешающая способность - 50 линий на 1 мм); выдача информации производится на перфоратор ПЛ-80. Генератор линейно возрастающего напряжения работает с частотой 300 Гц. Графики представляются на бумажной ленте шириной 200-300 мм или на киноленте 35 мм, линия на бумажной ленте не уже 0,5 мм, интервал дискретизации между отсчетами - 4 или 12 мм. Выполняется считывание одной из двух или трех непересекающихся кривых. СЛСА работы Силуэта в упрощенном виде: перенос строки графика на видикон 1 Ф(/:=/ + 1)11(0/а/)]Х; преобразование x{tj) в Zj X I ( y) <fi [/; - >с (Ij)] I {tjlZf) 1 (W: -) (/ - iV)n Ф (E). Значительно усложняются структуры и алгоритмы ИС при расшифровке пересекающихся одноцветных графиков. Пересекающиеся графики применяют из-за стремления ум-еньшить погрешность одновременной регистрации нескольких величин путем использования для записи всей ширины носителя. Графики могут иметь общие точки при пересечении П или касании К (рис. Ю.П). Если Рис. 10.11. Пересечение и касание участков кривых кривые не имеют особых отметок (цвет, толщина линий и т. п.), то для расшифровки таких записей в ИС должны приниматься специальные меры. Способы распознавания пересекающихся одноцветных кривых сводятся к схемно-логическим и алгоритмическим [10.1, 10.2] способам. Схемно-логические способы распознавания применяются обычно при небольшом количестве кривых.  hi>c  hi>e  Рис. 10.12. К определению опасной близости кривых: с-по разности ординат кривых; б - по интервалам времени между пересечениями кривых Включение устройств или программ распознавания кривых, как правило, производится с помощью специального блока, определяющего опасную близость кривых. В этом блоке сравнивается разность ординат hi с заранее установленной мерой близости 8 (рис. 10.12,а); при наклонном движении сканирующего луча сравнивается приращение Д/, с заданной величиной Д (рис. 10.12,6). Наиболее простой способ распознавания кривых на опасных> участках связан с определением знака производных кривых или разностей значений их ординат (рис. 10.13). В точках пересечения кривых (рис. 10.13,а) разность значений ординат равна нулю, а i6(AZ) отличны от нуля и могут быть больше заданного уровня еь В точке касания (рис. 10.13,6) Д/ и вторые разности б(А/) близки к нулю. Эти признаки могут быть использованы при построении схемных решений. Однако при числе пересекающихся кривых более двух схемные решения различения ординат кривых становятся громоздкими. 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 44 |

|

© 2000-2025. Поддержка сайта: +7 495 7950139 добавочный 133270.

Заимствование текстов разрешено при условии цитирования. |